防静电地板的表面电阻标准范围是综合防护、材料特性、行业需求及国际标准等多维度因素科学推导的结果,其核心目标是在有效释放静电与保障人员设备之间找到平衡。以下是具体确定依据及逻辑:一、阈值的定量计算下限电阻的确定(防止漏电风险)

电阻过低可能导致人体接触时产生危险电流。根据 IEC 479《电流通过人体的效应》及 GB 50515-2010《导 (防) 静电地面设计规范》,电流阈值通常取 5~10mA。以 220V 工频电压为例,根据欧姆定律(\(R=U/I\)),当电流\(I=5mA\)时,电阻下限为\(R=220V/0.005A=4.4×10^4Ω\)。实际标准中为留有余量,通常将下限设为\(2.5×10^4Ω\)(如 GB 50174-2017)或\(5×10^4Ω\)(如 GB 50515-2010),以确保在潮湿环境或设备故障时仍能避免触电风险。上限电阻的确定(确保静电快速消散)

电阻过高会导致静电消散时间过长。根据公式\(U_t = U_0 e^{-t/(RC)}\)(\(U_t\)为时间t后的电压,R为电阻,C为等效电容),若要求静电在 1 秒内衰减至初始电压的 10% 以下,对于人体等效电容\(C=200pF\),需\(R≤10^9Ω\)。国际标准 IEC 61340-5-1 及国内 GB/T 36340-2018 均将上限设为\(10^9Ω\),以满足多数场景的静电防护需求。二、材料性能与工艺可行性材料导电能力的物理极限

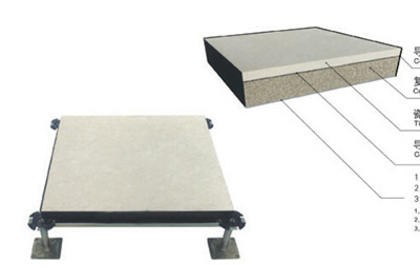

不同材质的导电性能差异显著:导静电材料(如钢质、铝合金):通过金属基材直接导电,电阻可低至\(10^4Ω\)级别,但需防止短路风险;静电耗散材料(如 PVC、陶瓷):依赖掺杂导电介质(如碳黑、金属氧化物)形成通路,电阻通常在\(10^6Ω~10^9Ω\)之间。

标准需兼顾材料特性,例如陶瓷地板因釉料中导电颗粒的分散度限制,难以将电阻稳定控制在\(10^4Ω\)以下,因此其标准范围可能略高于金属地板。生产工艺的可控性

电阻范围需与实际生产工艺匹配。例如,碳黑在 PVC 中的添加量超过 10% 可能导致材料脆化,而金属镀层厚度不足(如<5μm)会使电阻波动。标准通过长期实验验证,终确定在材料性能与工艺成本间的区间。三、国际标准与行业需求的协同国际标准的本土化适配

国内标准(如 GB 50174-2017、GB/T 36340-2018)参考了 IEC 61340 系列标准,但根据国内环境调整了具体数值。例如,IEC 61340-5-1 建议电阻范围为\(10^4Ω~10^9Ω\),而国内标准根据电网电压(220V)及建筑接地条件,将下限细化为\(2.5×10^4Ω\)或\(5×10^4Ω\)。行业场景的差异化需求电子制造:芯片击穿电压低至 30V,需严格控制电阻在\(10^6Ω~10^9Ω\)(如 GB 50472-2008),避免静电放电(ESD)损坏设备;化工与医疗:需同时防范静电火花与易燃易爆风险,电阻下限可降至\(10^4Ω\),并要求材料不发火(如 GB 50515-2010);普通办公环境:电阻范围可适当放宽至\(10^5Ω~10^10Ω\),以平衡成本与防护需求。四、实验验证与动态修订大规模测试数据支撑

标准制定过程中,通过模拟不同温湿度(如湿度 40%~60%、温度 15℃~30℃)、负载条件(如集中荷载测试)及接地系统(如接地电阻≤4Ω),验证电阻范围的稳定性。例如,GB/T 36340-2018 要求地板在四倍集中荷载下电阻波动不超过 1 个数量级。标准的动态迭代

随着新材料(如石墨烯导电涂层)和新工艺(如纳米分散技术)的出现,标准会定期修订。例如,SJ/T 10796-2001 将原计算机机房标准扩展至通用场景,并细化了导静电型与静电耗散型的分类。五、典型标准范围的逻辑拆解标准名称电阻范围核心依据GB 50174-2017(数据中心)\(2.5×10^4Ω~10^9Ω\)兼顾 220V 电源与高速设备的静电防护,下限防止漏电,上限确保消散时间<1 秒GB/T 36340-2018(通用)导静电型\(10^4Ω~10^6Ω\)

静电耗散型\(10^6Ω~10^9Ω\)区分材料类型,金属基材对应低电阻,复合材料对应高电阻,符合国际分类逻辑GB 50515-2010(工业)\(5×10^4Ω~10^9Ω\)基于工业环境的高压设备,下限取 5×10^4Ω 以降低触电风险六、环境与使用条件的影响温湿度的动态补偿

干燥环境(湿度<30%)会使表面电阻升高,因此标准通常要求在测试时控制环境条件。例如,GB/T 36340-2018 规定测试湿度为 40%~60%,以排除环境干扰。接地系统的协同作用

若接地不良(如接地电阻>4Ω),即使表面电阻合格,静电仍可能积累。因此,标准要求地板与接地系统配合,确保整体电阻≤10^9Ω。结论防静电地板的表面电阻标准范围是科学、材料特性、行业需求与国际标准的综合产物。其核心逻辑是:下限由人身电流决定,上限由静电消散时间与材料工艺限制决定,行业差异通过细分标准实现防护。随着技术进步,标准将持续优化,例如未来可能引入基于物联网的实时电阻监测,进一步提升防静电系统的可靠性。